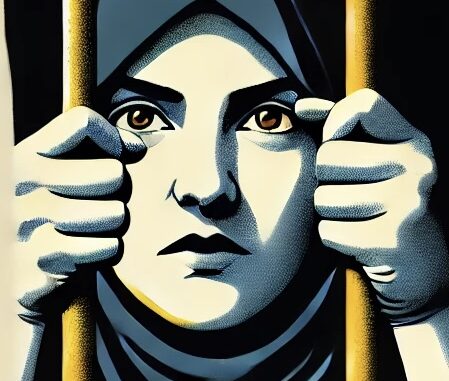

Quatre ans après la prise de pouvoir des Talibans en août 2021, l’Afghanistan est devenu l’épicentre de la plus grave crise mondiale en matière de droits des femmes. Les 21 millions d’Afghanes vivent désormais sous une série de directives qui les privent d’éducation, d’emploi, de liberté de mouvement et de toute participation à la vie publique. Selon ONU Femmes, chaque nouvelle restriction rapproche un peu plus les femmes de l’effacement complet de l’espace public.

Les mesures imposées sont systématiques. Les filles ne peuvent plus accéder à l’école secondaire dès l’âge de 13 ans et les universités leur sont interdites. Conséquence : près de 80 % des jeunes Afghanes âgées de 18 à 29 ans ne sont ni scolarisées, ni en emploi, ni en formation. Cette génération entière est en train d’être sacrifiée, piégée dans une spirale d’exclusion sociale et économique.

Les femmes effacées de l’espace public

Le monde du travail illustre crûment cette réalité. Alors que près de 90 % des hommes participent au marché de l’emploi, seule une femme sur quatre peut travailler ou chercher du travail. Les Talibans ont méthodiquement interdit aux femmes d’exercer dans des secteurs qui, autrefois, leur donnaient des perspectives : fonction publique, ONG nationales et internationales, et même salons de beauté, pourtant parmi les rares espaces économiques féminins. Le résultat est une fracture parmi les plus importantes au monde entre les sexes sur le marché du travail.

Cette exclusion n’est pas limitée à l’économie. Sur le plan politique, la disparition des femmes est totale. Le cabinet mis en place par les Talibans est 100 % masculin, tout comme les postes de leadership au niveau local. Dans le quotidien, les restrictions s’étendent aux espaces publics : parcs, salles de sport, clubs de loisirs sont interdits aux femmes. Depuis août 2024, plus de 3 300 agents masculins sont chargés d’appliquer une nouvelle « loi sur la moralité » qui interdit notamment aux femmes de parler en public. Les communautés elles-mêmes sont poussées à surveiller et sanctionner toute transgression.

Cette politique de contrôle produit une atmosphère de peur permanente. Bien que la guerre ouverte ait pris fin, la majorité des femmes interrogées disent ne pas se sentir en sécurité dans leurs propres quartiers. Le climat d’oppression et d’isolement nourrit une crise aiguë de santé mentale, marquée par des niveaux d’anxiété, de désespoir et de dépression sans précédent.

Des conséquences sanitaires et sociales alarmantes

Les interdictions scolaires et professionnelles ont des répercussions dramatiques sur la santé et l’avenir des Afghanes. Selon les projections, d’ici 2026, le bannissement de l’éducation secondaire et universitaire pour les filles et les femmes entraînera une hausse de 25 % des mariages précoces, de 45 % des grossesses adolescentes et d’au moins 50 % de la mortalité maternelle. Ces chiffres témoignent d’un effondrement social qui condamne les jeunes filles à la dépendance et aux dangers de grossesses non désirées et mal encadrées médicalement.

Les violences basées sur le genre connaissent également une aggravation inquiétante. Si les données fiables manquent, les témoignages collectés montrent une intensification de la violence domestique et sociale. Or, les mécanismes de protection ont disparu : le ministère des Affaires féminines a été supprimé et les lois protégeant les victimes de violences ont été démantelées. Dans un pays où les services pour les survivantes se réduisent drastiquement, les Afghanes sont livrées à elles-mêmes.

La situation est aggravée par les crises humanitaires et migratoires. En 2025, plus de 1,7 million d’Afghans sont revenus, souvent de force, d’Iran et du Pakistan. Parmi eux, les femmes représentent un tiers des rapatriés d’Iran et près de la moitié de ceux du Pakistan. Confrontées à la pauvreté, au risque de mariages précoces, à la violence et à l’exploitation, elles sont encore plus vulnérables.

Enfin, l’effondrement financier du secteur associatif constitue une autre menace. Selon une enquête onusienne menée en mars 2025, 40 % des 207 organisations de la société civile afghane ont dû suspendre l’intégralité de leurs projets faute de financements. Ces ONG, souvent dirigées par des femmes, étaient pourtant le dernier rempart permettant de documenter les abus et d’apporter un soutien minimal aux communautés féminines.

Résilience et appel à la solidarité internationale

Malgré ce tableau d’une gravité extrême, les Afghanes ne renoncent pas. Certaines continuent de créer des réseaux de solidarité, de lancer des petites entreprises ou encore de documenter les violations des droits humains, au péril de leur sécurité. Ces gestes de courage rappellent que la société afghane féminine reste vivante et combative, même sous le poids de l’oppression.

Le sort des Afghanes n’est pas une question locale mais bien un enjeu mondial. Alors que les Talibans cherchent à normaliser l’effacement des femmes, la communauté internationale a la responsabilité de maintenir la pression politique et de soutenir financièrement les organisations qui résistent.